カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2025年5月 (1)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (4)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (3)

- 2024年3月 (4)

- 2024年2月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (7)

- 2023年2月 (1)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (2)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (3)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2021年12月 (1)

- 2021年10月 (2)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年4月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (3)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (7)

- 2020年9月 (1)

- 2020年5月 (5)

- 2020年4月 (2)

- 2020年3月 (6)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (2)

- 2019年12月 (4)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (4)

- 2019年8月 (1)

- 2019年5月 (1)

- 2019年4月 (1)

- 2018年8月 (1)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (2)

- 2018年2月 (1)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (9)

- 2017年11月 (12)

- 2017年10月 (10)

- 2017年9月 (1)

- 2017年8月 (2)

- 2017年7月 (16)

- 2017年6月 (1)

- 2015年10月 (5)

最近のエントリー

HOME > 健康コラム > アーカイブ > 健康と美容 > 6ページ目

健康コラム 健康と美容 6ページ目

ウォーキングやジョギングが身体に与える影響

ウォーキングやジョギングによって脳に物理的な軽い衝撃が繰り返されることで、脳の働きが改善する可能性が報告された論文があります。

ウォーキングやジョギングによって脳に物理的な軽い衝撃が繰り返されることで、脳の働きが改善する可能性が報告された論文があります。適度な運動には、身体疾患はもちろんアルツハイマー病やうつ状態などの精神疾患の予防にも有効とのことです。

著者らは、運動による頭部にかかる適度な衝撃が関与していると結果をまとめています。

運動がなぜ精神面に好影響を及ぼすのかはよく分かっていないとなっていますが、考えられる1つに、歩く際の衝撃の一つに「かかと」からの刺激があります。

この刺激は、骨を伝わって首や頭へ流れ 頭に近づくにつれて刺激量が小さくなっていきます。

例えば、脊椎などに歪みがあってそれの影響で 正常に刺激が抜けなくなったり、刺激が小さくならないなどの問題が出ると 腰痛を悪化させたり、膝や首を痛めると行ったことに繋がります。

こうなってしまうと、頭への適度な刺激が無くなったり、また強すぎて反対に悪くなってしまうこともあります。

これも踏まえ、運動と身体の状態も診ていく必要があります。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2020年4月19日 11:09

腸内環境にコーヒー

そこで、健康に関係している腸内環境に、コーヒーが有効的だという研究があります。

そこで、健康に関係している腸内環境に、コーヒーが有効的だという研究があります。コーヒーに含まれるポリフェノールや他の抗酸化物質、植物性食品に自然に含まれている化合物は、健康的な腸内細菌叢と関連する可能性が高いと言われています。

また、カフェインなどの一部の成分が細菌の代謝に影響を与え、代謝産物が体と相互作用しているのではと考えられているようです。

しかし、コーヒーなどが飲めない方は無理に飲む必要はなく、お茶など他の自然の食品でも代用ができます。

自然の植物には食物繊維やポリフェノール、抗酸化物質が豊富に含まれています。

コーヒーを飲める方は、1日、1~2杯は体にとっても安全のようですので、気分転換に加え、健康を保護する意味でも飲んでみてはいかがでしょうか。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2020年3月13日 16:45

身体を活性化させている仕組み

骨と筋肉で体は動きますが、ただ動くだけでは臓器などが正常な位置に保つことができません。

そこで、人が重力に対して立つことができる理由に『張力』が必要で、これによって体の臓器や筋肉が正常に動き、体を活性化させています。

体の張力を発生させているのは骨と筋肉だけの働きだけでなく、体内を縦に走る血管(閉鎖性の血管)で、その内圧は心臓と脾臓の働きによって足や手の先端にまで張力を充満させています。

一方、腸管系と肺は腸と協調して肺の圧力を伝え、口と肛門により閉塞性を得て体幹に張力を充満させています。

人間が活発に動くためには、これらの臓器が力の過不足なく協調して働く必要があります。

そのため、括約筋というものが存在し、胃や肛門、膀胱、眼にある特殊な筋肉で収縮すると「締め付ける」作用があり圧力を調整しているとも言えます。

この協調性が乱れることで心臓や腸管の働きが狂い、結果的には、体の張力が失われることによって体が思うように回復しなくなるようになります。

【まとめ】

・血管や腸管の閉塞によって圧力を作る。

・血管は心臓、脾臓の働きで協調性を保つ。

・腸管は肺の働きで協調性を保つ。

・括約筋で調節をしている。

この仕組みを知っていると、筋肉や骨の歪み、硬さだけで体の良し悪しを判断するのは正しいとは言えないのです。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2019年11月11日 13:03

呼吸数と寿命

小動物ほど寿命は短く、大型動物は寿命は長いという結果があります。

小動物ほど寿命は短く、大型動物は寿命は長いという結果があります。ネズミは5年、酸素消費量は1000。

犬は12~15年、酸素消費量は500。

馬は40~50年、酸素消費量は100。

人間は75年、酸素消費量は250。

普通であれば、大型動物ほどエネルギーが多く酸素量も多いので、寿命も短くなると考えるのが普通です。

しかし、実際に体重と酸素消費量を測定し、それと寿命を調べてみると大型動物の方が寿命が長いのです。

これは、心拍数も関係しているのもあり、哺乳類の心拍数が約15億回程度と見積もられているので、呼吸数とも比例しているのがわかります。

小動物ほど呼吸数と心拍数は多いので、寿命が短くなります。

それでは人間はどうかというと、上の例で見ると犬と馬の間に位置しています。

酸素消費量、体の大きさから言うと馬よりも小さく、酸素消費量も多いのですが、寿命は馬よりも長いという結果です。

これだと、今までの法則と違うじゃないか!と思われますが、ここが人間の特徴です!

酸素量が多い一つの理由に『脳に対する消費量』、これが他の哺乳類と比べてはるかに多いのです。

それは、他の動物より人間の大脳が発達し、それだけ大きいことを意味しています。

体を動かすよりも、脳を働かすために必要な酸素量がそれだけ必要だということです。

このことから、人間が他の哺乳類より酸素量が多くても肉体に対して使うエネルギーよりもはるかに「脳」に対して使うことに重点を置いていることが解ります。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2019年11月 4日 09:09

経済格差と健康について

その結果、脳や免疫系、DNAなどにも影響が出てくると、考えられるようになってきました。

経済的な悩みは、脳で感じ、考え悩みますから、やはり最初は脳への影響が大きいでしょう。

脳が悪くなると、ホルモンのバランスが崩れ、出さなくてもいいのに余分にホルモンを出しすぎたり、また逆に、出さなくなったりします。

そして知らず知らずの間に、このホルモンが影響する内臓に後々、響いてくるのです。

初期の段階では、身体には影響を感じなくても、長期的または"蓄積"によって高血圧や糖尿病、脳卒中などを発症するかもしれません。

「精神状態+内臓状態」

もはや、精神的な問題や内臓だけの問題だけでは済まされず、精神も内臓の状態も同時にしっかりと診ないといけないかもしれませんね。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2019年10月25日 17:07

人間が地球上から受ける6つの要素

人間に限らず、地球上の生物は昔から地球上に存在した物質に影響を受けています。

人間に限らず、地球上の生物は昔から地球上に存在した物質に影響を受けています。

その物質とは

1.引力

2.光

3.気圧

4.地磁気

5.電磁波

6.熱

※ちなみに、2~6まではすべて電磁波に分類されています。

地球と太陽という環境の中で起きる自然現象に対して、種の保存を行うために変化してきました。

古細胞やバクテリアなどの単細胞生物は、本来の生活圏を変えることで生活環境を保ち、古来から形を変えることなく存在し続けることができ、哺乳類や鳥類のように「進化」という形で、体型や体質を変えることで環境の変化に対応してきました。

普段なら何気もないことですが、地球上に生命が誕生してから今日に至るまで幾度となく生命に危機を与えてきた自然現象です。

重要なのは、毎日、気候や気温が変わることによって気圧や風向きが変わるように、今まで自然に適応・順応してきたからこそ毎日、体調に変化が現れるのです。

変化に対して順応出来れば健康に問題が起こることはなく、順応できなければ不調が起きてきます。

なので、この6つの物質の増減は必ず身体に何かしらの影響を与え続けていますので、それらに順応できる身体作りをしていかないとだめです。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2019年10月 7日 11:52

痛みやつらい症状はサインを物理的に考えてみました。

検査をしていますと思いがけない所に原因があることがよくあります。

検査をしていますと思いがけない所に原因があることがよくあります。

それは何故なのか?

答えは「痛みや症状はサインであるから」になりますが、それを少し物理的に説明したいと思います。

(強引っぽくになってはいますが、一つの考え方として読んで下さい)

人が腰を曲げると痛い、腕を挙げるのが痛いと動作不調を訴えるときの物理的概念は「動きやすさ、動き難さ」です。

これは、地球の重力場で重力に「自己の力が勝るか劣るか」で変化します。

“神経系・骨格系・筋肉系・脈管系・皮膚の総合力が重力に打ち勝つことで、身体を地球上で正常に保つことができます。”

この時に、中心となっているのが筋肉系で、弾力性によって筋肉の働きが変わることを考えると「戻りやすさ・戻り難さ」が重要になります。

なので、動きやすい・動き難さが人にとっては解りやすく、変化もしやすいことになり、検査でのビフォー・アフターに多用します。

物理的に説明するとこのような事になります。

あくまでも、物理的に説明するとですが...。

人の身体は、まだまだ未知の部分があり、科学や物理などでは説明できないことが多くあります。

それは、人が一つのことだけで動いているわけではなく、複合的かつ、複雑に動いているからです。

そこには、感情や心理も深く関わっていることも忘れてはいけません。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2019年10月 3日 01:22

「座りっぱなし」が喫煙と同じぐらい身体に悪い理由

「座りっぱなし」が「喫煙」と同じぐらい身体に様々な悪影響を与えることはご存知でしょうか?

「座りっぱなし」が「喫煙」と同じぐらい身体に様々な悪影響を与えることはご存知でしょうか?座りっぱなしで寿命が短くなる。

座りっぱなしで糖尿病(2型)になる確率が高くなる。

座りっぱなしで心疾患にかかる確率が64%高くなる。

座りっぱなしでがん(前立がんや乳がん)リスクが高くなる。

さらに座りっぱなしは、腰痛や運動不足を引き起こします。

■座りっぱなしが良くない理由

なぜ座りっぱなしは良くないのでしょうか?

座った状態は、身体をほとんど動かしていない状態=筋収縮をほとんどしていない状態です。

一方、身体の血流は筋肉を収縮することでより循環します。

特にふくらはぎの筋肉収縮は足にある血流を心臓に戻すのに重要な役割を果たしていますが、座っているとふくはらぎの筋肉はほとんど使われません。

また、腰の筋肉が血流不全になり、それが腰痛を引き起こします。

座っていると腰が痛いという人は多いのではないでしょうか?

座りっぱなしが原因のひとつかもしれません。

ちなみに“世界で一番座っている時間が長い”のは、日本人だと言われています。

健康のためにも、たまには歩きながら会議や考え事をしてみてはいかがでしょうか?

またそれが難しい場合、30分に一回は休憩がてら立ち上がり簡単なストレッチをしましょう。

それだけでも健康な生活に近づくはずです。

最近は「スタンディングデスク」といって立ったままデスクワークができるような机も多く発売されています。

このような形で工夫するのもよいかもしれませんし、会議などを歩きながら行うのも効果的です。

座りっぱなしを防いで健康な生活を手に入れましょう。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2019年5月 7日 22:46

骨盤は歪むのではなく傾いているだけです!

私は仕事柄、多くの女性から

「整体で骨盤が歪んでいる!と言われました。」←骨盤は歪みません。

「鍼で腰の痛みは骨盤が歪んでいるせい!と言われました。」←腰痛と骨盤は関係ありません。

「カイロプラクティックで骨盤が歪んでいるから脚の長さが4cmも違いますよ!と言われました。」←本当に4cmも違ってたらまともに歩けません。

「接骨院で骨盤が歪んでいるから、将来、病気になりますよ!と言われました。」←脅しです。

「ほねつぎで骨盤が広がっているから、内臓が下がっていますよ!と言われました。」←内蔵をぶら下げている腸間膜が緩んでいます。

「整骨院で、骨盤が歪むと下半身が太りますよ!と言われました。」←○○○(秘密)が広がっているだけで、太りません。

「エステで産後太りは骨盤が広がっているからですよ!と言われました。」←同上

先日、外科医、産婦人科医の医師と話す機会があったのですが、「骨盤矯正を謳っている所は信用できない」と話されておりました。

ネットでも街でも雑誌でもよく見かける骨盤の「歪み」「開き」。

そのままにしておくと腰痛、むくみ、冷え症、肥満、生理痛、生理が不順などなど、まるで骨盤の「歪み」や「開き」が関連付けられておりますが、そもそも骨盤は歪んだり開いたりするのでしょうか?

特に、美容に興味のある女性がターゲットにされている事が多く、気にしている女性が多いという事はそれだけ商売になるということです。

いくらネット、街、雑誌で見かけるからといって、多数決で多いのが正解とは限りません。

赤信号、皆で渡れば怖くないと言うようなものです。

また、有名雑誌でもしょっちゅう特集される骨盤の「歪み」ですが、当院にも有料で掲載しませんか?という営業がひっきりなしに来ます。

全国版の有名雑誌に掲載されれば一気に知名度は上がりますが、所詮部数がさばければ真実かどうかは二の次なので、当院の考えとしては骨盤は歪まないという考えの元、いつもお断りしているのです。

当院が「骨盤は歪みません!」と言うと、企画が全部潰れてしまいます(笑)。

一般的には身体の使い方が悪い、脚を組む、バッグを片側だけで持つ、横座り、出産などが原因で骨盤が歪んだり開いたりすると言われています。

一般的に骨盤の「歪み」の検査方法としては、

○肩の左右の高さ

○骨盤の左右の高さ

○両脚の長さ

が主ですが、これだけで骨盤が歪んでいるとは断定できません。

多くの方は、骨盤の「歪み」とは骨盤が捻れる状態をイメージしているのではないでしょうか?

本来「歪み」とは...物体に外力を加えたときに現れる形状または体積の変化のことで、正常な形から変形することをいいます。

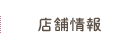

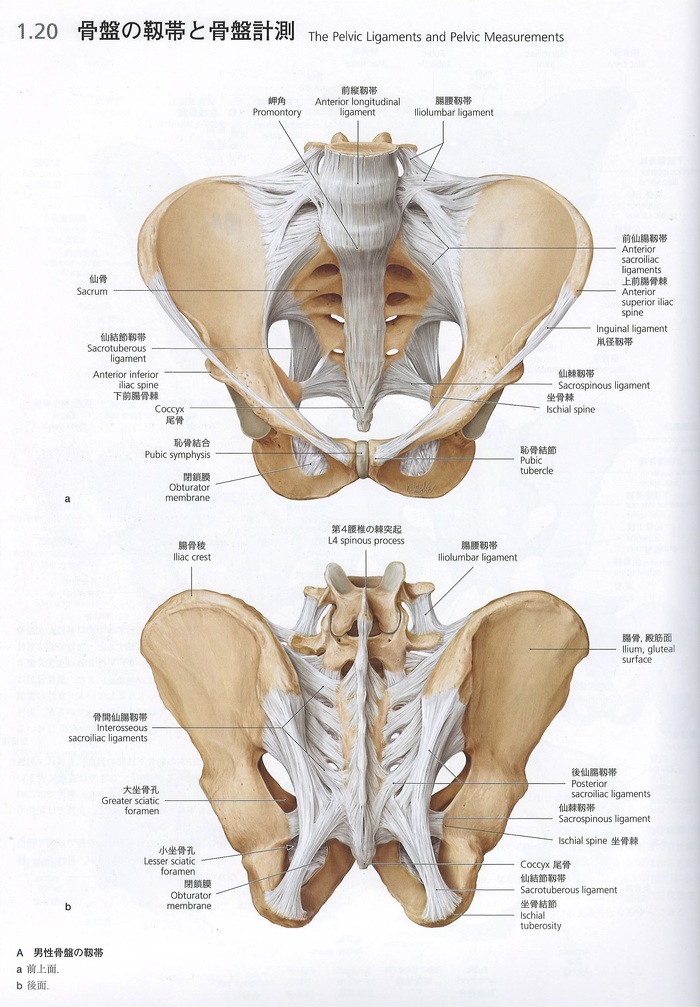

プロメテウス 解剖学アトラス:男性の骨盤

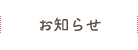

プロメテウス 解剖学アトラス:女性の骨盤

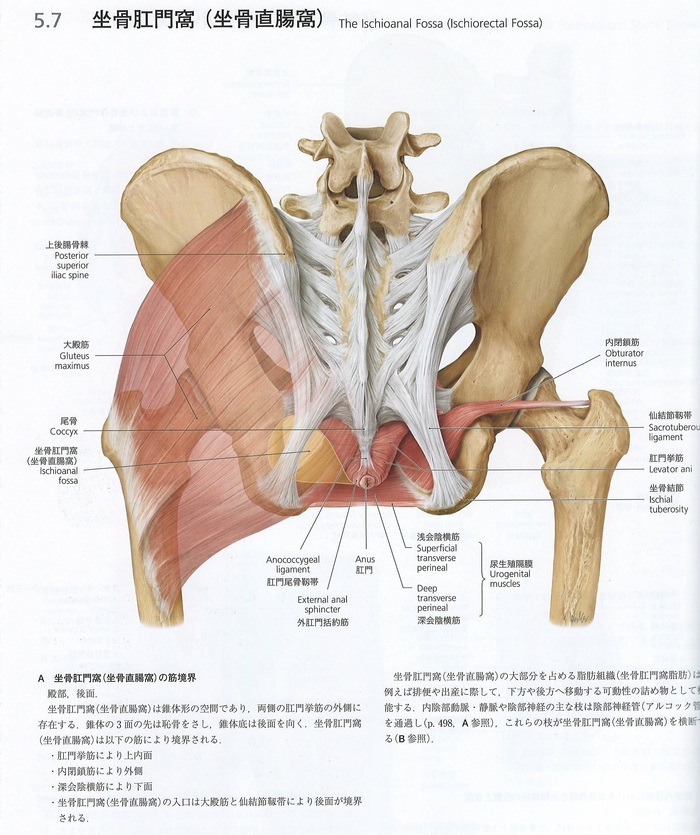

骨だけを見ると関節がありますし歪んでしまいそうな気がしますが、骨盤はかなり強力な靭帯で固定されています。

プロメテウス 解剖学アトラス

では、骨盤自体は変形するのかといいますと、解剖学的(解剖学とは、人間の身体がどのように作られているか?の学問です)には骨盤は頑丈な骨、関節、強力な靭帯で出来ていますので、交通事故のような余程大きな力が加わらない限り、簡単に歪んだり変形したりするとは考えられません。

なので、手なのでの骨盤矯正で歪みを矯正する事は不可能ですし、例え出来たとしても相当な力が必要なわけで、逆に骨折すると思います。

また、解剖した人体の骨盤を大の大人が動かそうとしてもびくともしません。

実際、多くの整体院、カイロプラクティック、整骨院、接骨院、ほねつぎ、鍼灸院、エステ、何とかマッサージ、リラクゼーションなどが骨盤矯正と謳いながら行っているのは、骨盤周辺の筋肉のマッサージやストレッチです。

余談ですが、マッサージには按摩指圧マッサージ師という国家資格が必要でして、日本でマッサージが出来るのは医師と按摩師のみです。

しかし、もし骨盤が本当に歪むとしたら、仙腸関節、恥骨結合が緩む可能性はありますが、図にあるように強力な靭帯があるため、動いたとしても1mm程度動くかどうかでしょうし、恥骨の結合箇所も基本的には動きませんので、骨盤が歪むほどではないです。

例外として、女性が出産する際にリラキシンと呼ばれるホルモンで靭帯を緩め、骨盤を動きやすくし、出産しやすくなる事はありますが、産後は元に戻ります。

また、赤ちゃんが産道を通りますが、赤ちゃんの頭の方が柔らかいので、赤ちゃんに骨盤を広げる力もありません。

よく、「産後に骨盤が広がってズボンが履けなくなった!」と言う方がおりますが、それは骨盤が広がったのではなく、○○○(秘密)が広がっただけです。

○○○が広がっただけなので、施術をすると数秒で改善します。

あっけなく改善するので、皆さん驚きつつも笑ってしまいます。

私からすると、骨盤体操と言いながら、時間掛けてお金掛けて何してるのだろう?と思ってしまいます。

解剖学的に見て、医師が言うように骨盤が歪むという事はありませんし、そもそも、そんなに簡単に歪むようなやわな骨盤ですと、身体を支える事ができませんし、仮にですが、本当に歪むと、激痛で歩けません!

なのに、なぜ多くの施術者、セラピストや皆さんは骨盤が歪んでいると勘違いをしてしまうのでしょうか?

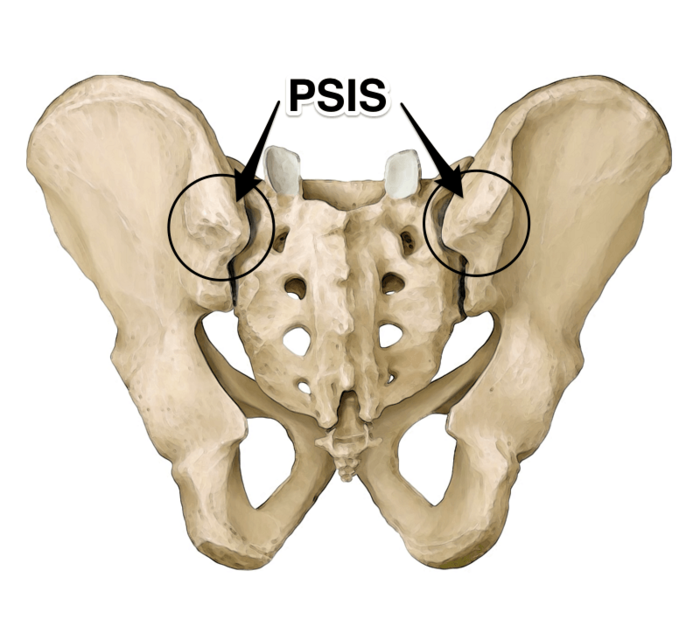

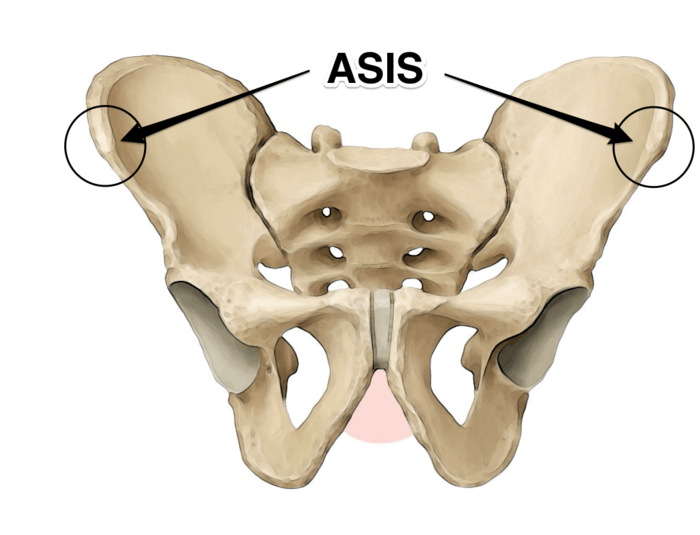

それは、皆さんが思っている骨盤の「歪み」とは、骨盤自体が捻れたり歪んで(変形)いたりするのではなく、骨盤の前傾、後傾、右屈、左屈、右回旋、左回旋を歪みと勘違いしているのです。

骨盤自体が歪んでいるのではなく、骨盤が正常の位置から傾いているだけです。

また、骨盤の状態と身体の不調の関係が証明された医学的な論文はありませんし、骨盤の状態と腰痛も関係ないです。

|

骨盤の「歪み」と腰痛は無関係 ○対象と方法 発症後1年以内の腰痛患者144名と健常者138名を対象に、骨盤の「歪み(立位」と座位での両PSISの傾き、立位での両ASISの傾き、ASISからPSISまでの距離、下肢長差)を厳密に測定して腰痛との関連を調査。 ○結果 骨盤の非対称性と腰痛とは、どのような臨床的意義においても関連がない。 Levangie PK:Spine.1999 |

今の時代は研究と追試を重ねて実証された根拠のある学説『EBM(evidence based medicine)』が大事でして、これが世界中の医学者、研究者が導き出した研究結果です。

エビデンスのある情報が正しく、エビデンスのない情報は否定されるのが医学界では基本中の考え方です。

ではなぜ、骨盤の傾きが起こってしまうのでしょうか?

それは、筋肉による影響が大きいと考えられます。

骨盤にはたくさんの筋肉がくっついていますが、その筋肉が骨盤を正常な位置に維持しています。

プロメテウス 解剖学アトラス

しかし、日常の身体の使い方、座り方、歩き方などのクセや使い過ぎによって、筋肉が硬くなったり、過度に縮んでいたりすると骨盤は傾くのです。

新潟市,阿賀野市の整体なら酒井健康整体、わたなべ健康整体へ!

2018年4月 9日 10:22

寝る子は育つ?

成長ホルモン

成長ホルモンよく「寝る子は育つ」と言いますが、答えは正解です。

身体を成長させる「成長ホルモン」は、寝ている時に一番出るのですが、脳の下垂体から出て、血管を通して骨や筋肉、内蔵に送られます。

睡眠不足ですと、それだけ成長ホルモンの分泌が少なくなってしまいます。

寝る時間が一緒なら問題ない?

成長ホルモンが多く出るのが、22時から2時といわれており、その時間にしっかり寝ていないと成長に影響が出ます。

しっかり寝るためには、21時には寝るように心掛けしましょう。

新潟市,阿賀野市の治療系整体 酒井健康整体、わたなべ健康整体

2018年3月20日 14:40

<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|次のページへ>>

« 対処療法 | メインページ | アーカイブ | 原因不明の痛みや症状 »